|

Для чего строили Староладожский канал

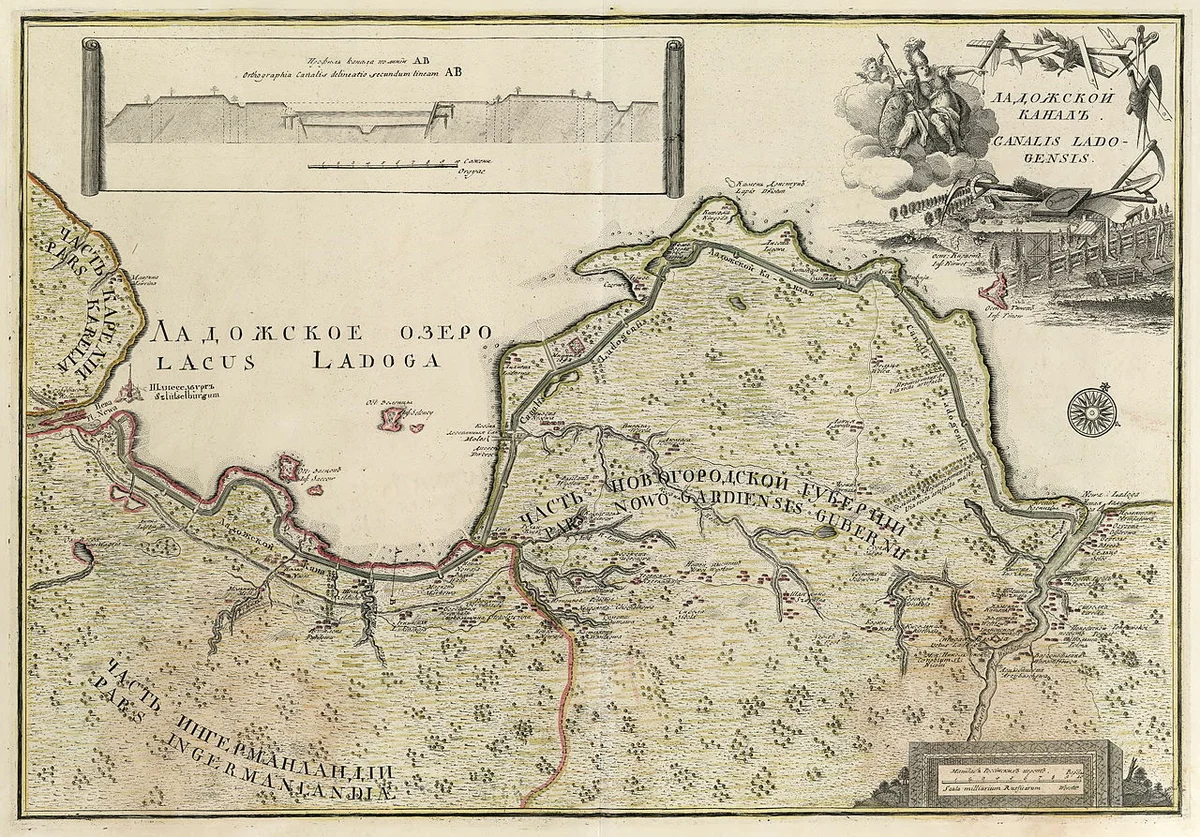

Выход Российского государства к Балтийскому морю при Петре I и создание города-порта Санкт-Петербург, решал далеко не все задачи торгового флота. Для того, чтобы из Финского залива попасть в реку Волхов, откуда через Вышневолоцкую водную систему суда достигали Волги, необходимо было пройти воды Ладожского озера, славившегося своей капризностью и сильными штормами. Для безопасного прохода кораблей царь в 1719 году повелел организовать постройку канала, который проходил бы параллельно Ладоге и уберегал от гибели суда, грузы и людей.

Канал, длина которого по проекту должна была составить 111 километров, проходил от недавно основанного города Новая Ладога до крепости Шлиссельбург. Строительство в самом начале шло крайне медленно, но после инспекции императора подрядчик Григорий Скорняков-Писарев был отдан под суд, а объект передан под протекцию государства.

Петр I так и не дожил до сдачи канала, но строительство после смерти своего главного вдохновителя было продолжено: к работам привлекли даже солдат. Труд был крайне тяжелым, работы велись вручную, а инструмент был крайне примитивным. На берегах канала начали появляться безымянные могилы строителей, не выдержавших изнуряющих условий.

В 1726 году была одержана первая победа, поскольку был стан первый участок канала от Новой Ладоги до села Черное. Благодаря этому строительные материалы начали доставлять по воде, что ускорило процесс.

В конце 1720-х годов руководить производством работ назначается один из фаворитов юного императора Петра II Бурхард Миних, генерал-губернатор Ингерманландии, Карелии и Финляндии. Миних, имевший обширные знания в строительстве и гидротехнике, проявил здесь свои таланты управленца, и в конце октября 1730 года канал императора Петра Великого (или Петровский) был сдан. В марте 1731 года, после схода льда, канал впервые пропустил суда, идущие из Финского залива в Ладогу.

Почти сразу у канала были выявлены существенные недостатки. Отсутствие знаний о меняющемся уровне вод в данной местности сразу поставил вопрос о строительстве шлюзов, которые отсутствовали в первоначальном проекте канала. В течение XVIII века шли дальнейшие доработки в виде устройства дополнительных устьев и гидротехнических сооружений.

Катастрофической для канала стала сильная засуха, произошедшая в 1826 году. Уровень воды в нем резко упал, и для его наполнения использовали насосы, закачивающие воду из реки Волхов. Для борьбы с подобными явлениями было принято решение углубить канал, однако найти подрядчика для подобных работ не удалось. Тогда в Департаменте путей сообщения предложили проложить новый канал, более широкий и глубокий. Канал, получивший имя Новоладожский и принявший на себя весь поток судов, был сдан в 1865 году, старый же канал постепенно пришел в запустение.

Окончательно обмелев и покрывшись густой травой, канал о себе напоминает лишь длинной просекой, сохраняющей очертания одного из последних детищ великого императора.

>>>

|